Territorium, Ausgrenzung und Menschlichkeit werden neu verhandelt – 13. Berlin Biennale für zeitgenössische Kunst

Die 13. Berlin Biennale für zeitgenössische Kunst weiß von der Versehrtheit der Menschen zu berichten, von Unrechtskontexten in anderen Ländern, Fluchtorten und Exil. Klingt „anstrengend“, ist jedoch an vielen Orten vor allem bereichernd, tiefgreifend und hat augenöffnende Kraft, wenn wir uns einlassen können.

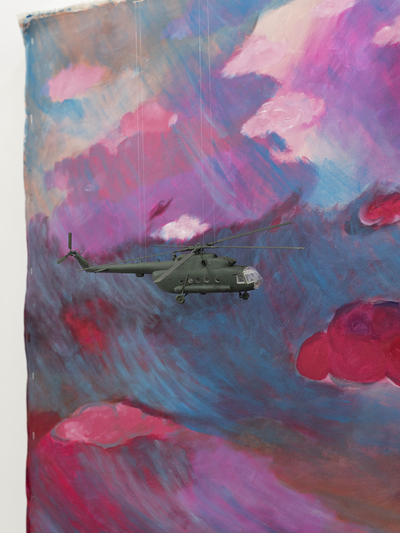

Das vielseitige Programm bietet Gelegenheiten zur Beteiligung (ins Tun kommen gegen die oft resonierende eigene Ohnmacht) und die zahlreich entstandenen künstlerischen Räume lassen uns Perspektiven wechseln. Die Arbeiten beschäftigen sich mit der Frage, welche Kunstwerke unter Lebensgefahr entstehen oder in massiver existenzieller Not oder nach Vertreibung. Nicht pädagogisch, sondern im Zeichen des umherstromernden Fuchses: Kuratorin Zasha Colah wählte das leise, kaum zu zähmende Wesen als Sinnbild ihrer Biennale. Füchse tauchen plötzlich aus dem Verborgenen auf und symbolisieren hier eine Kunst, die eigene, unkontrollierte Pfade geht – unvorhersehbar und jeglicher Kontrolle entzogen. Die Künstler:innen setzen (innerhalb des hiesigen institutionellen Schutzraums) in ihren Werken verschiedensprachig sowohl Widerstand oder Flucht um als auch Zugehörigkeiten, Erinnerung und Verarbeitung. Ihre teils utopischen Ideen für Frieden und allenthalben Menschlichkeit und Würde wirken im Ergebnis. Wirken gegen Gleichgültigkeit und für das Sichtbarmachen des Anderen und realer Konflikte. Fraglich bleibt, wie wir hier in unserer westlichen und – wenn wir ehrlich sind – doch auch recht erschöpften Gesellschaft damit umgehen können.

Das Angebot

Insgesamt präsentieren die beiden Kuratorinnen Zasha Colah und Valentina Viviani unter dem Titel Das Flüchtige weitergeben an vier Ausstellungsorten über 170 Werke von 40 Künstler:innen, mehrheitlich aus Südostasien, insbesondere Myanmar, sowie aus Argentinien, der Türkei, Bosnien und weiteren Regionen, in denen Gewalt Teil des Alltags ist. Der Ausstellungstitel bleibt vage – ist vielleicht sogar irreführend. Doch umso klarer tritt hervor (im Katalogtext), worum es im Kern geht: um die Widerstandskraft der Kunst und darum, wie Werke inmitten repressiver Systeme, unter dem Druck von Gesetzeswillkür, Verfolgung, Militarisierung und ökologischer Zerstörung eigene Gesetzmäßigkeiten behaupten – und Denkprozesse wachhalten, wo andere verstummen. Die Ausstellung richtet ihren Blick bewusst auf jene Bruchstellen unserer Gegenwart, an denen sich Gesellschaft neu verhandeln muss. Viele Arbeiten widmen sich einem der ältesten Konflikte der Menschheit: dem Ringen um Territorium. In diesem Kontext steht auch eine – im Wortsinn bemerkenswerte – skulpturale Arbeit von Margherita Moscardini.

Zugleich fordert die Ausstellung ihre Besucher:innen heraus, vertraute Sehgewohnheiten und westlich geprägtes Kunstverständnis hinter sich zu lassen. Wie auf jeder Biennale geht es darum, sich einzulassen – auf andere Perspektiven, auf das Nicht-Wissen, auf das tastende Fragen ohne sofortige Antworten. Zuhören, Hinschauen, Aushalten von Komplexität und dem Anderen – oder haben wir das in unserer bild- und diskursgewaltigen Welt verlernt? Zasha Colah fordert sogar Humor und spricht im Ausstellungskatalog von einer „mentalen Fähigkeit“ – der Kraft des Humors, uns selbst unter widrigsten Bedingungen vor Verbitterung zu bewahren. Sie verweist damit auch auf die Verhärtungen innerhalb der deutschen Diskurse, in denen das Zuhören selten geworden ist und das Rechthaben oft wichtiger scheint als das Verstehen.

Margherita Moscardinis The Stairway: Könnte eine Skulptur staatsfreier Raum sein?

Ein zentrales Werk dieser Biennale ist für mich Margherita Moscardinis The Stairway, eine skulpturale Installation im KW Institute for Contemporary Art. Eine Treppe, die hinauf- und herabgestiegen werden kann. Die als Brücke zwischen den Ausstellungsräumen im KW fungierende Treppe besteht aus 572 Steinen, die nummeriert sind. Jeder Stein ist eine individuelle Skulptur, die durch ineinandergreifende Fugen jeweils mit den anderen verbunden und befestigt wurde. Jeder Stein war einst „übereignet“ und kam für die Ausstellung nun zurück, als „herrenloser“ Fremdkörper im Rechtssystem – begehbar, verbunden, funktional: Margherita Moscardini hat einen systemischen Kniff angewendet, indem sie die Steine an staatenlose bzw. -übergreifende Orte und Institutionen jenseits nationaler Zugehörigkeiten, an Organisationen ohne Staatsgrenzen, autonome Regionen und Gruppen vermacht hatte, die dann gebeten wurden, sie zurückzugeben. Die Nummern auf den Steinen entsprechen ihren Echtheitszertifikaten und Abtretungsurkunden. Die Steine gehören nun niemandem. Und diese Treppe ist mehr als eine Skulptur, sie ist ein Denkraum, der sich weigert, einem Territorium zu gehören. Ein Modell für Zugehörigkeit ohne Eigentum, für Verbindung ohne Souverän. Beim Betreten macht jeder Schritt auf ihr spürbar, wie wackelig unsere Konstruktionen von Besitz, Staat und Territorium sind. (Die leicht verkürzten Trittflächen der Stufen erfordern wirklich achtsames Gehen.) Dieses konzeptionelle Gedankenexperiment fragt: Könnte eine Skulptur ein Raum sein, der sich von der Souveränität des Staates distanziert, dessen Territorium er physisch einnimmt?[1] Der Hintergrund von Moscardinis Arbeit verweist auf ein historisches Machtgefüge: den sogenannten Status quo religiöser Orte im Heiligen Land. Doch ihre Arbeit bezieht keine Position – sie lässt spüren. Spüren, dass jedes Regelwerk fragil ist.

Dass Kunst ein Ort sein kann, dem weder Land noch Ideologie gehört. Ein Raum im Dazwischen. Ein utopisches Angebot, sehr inspirierend hinsichtlich der realpolitischen Fragen, die sich heute dringlicher stellen denn je.

Weitere Positionen, getragen von einer fernen Praxis – und doch gegenwärtig wirksam

Meine Aufmerksamkeit beim KW-Rundgang wird von einem kugelfischartigen Gebilde mit Rüssel angezogen (Abb. 1): Anawana Halobas Klangskulptur Looking for Mukamusaba – An Experimental Opera stellt sich beim Nachlesen heraus, ist eine experimentelle Oper, die mündliche Erzähltraditionen des südlichen Afrikas erforscht. Es geht um Erinnerung, Widerstand und Gemeinschaft. Historische Frauenfiguren treten darin auf und entfalten ihre Geschichten in einem skulpturalen Resonanzraum zwischen Maskerade, Mythos und politischem Gesang.

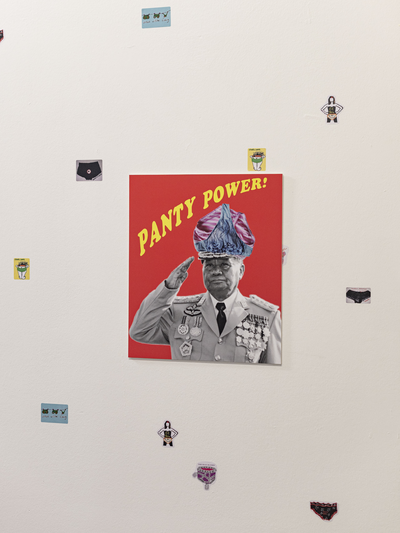

Die Panty Power Attack ist eine bedeutend weniger verschlüsselte Protestaktion mit Unterwäsche von Panties for Peace: 2007 schickten Künstlerinnen aus Myanmar Slipwäsche an die Militärjunta – eine Provokation des lokalen Aberglaubens, weibliche Unterhosen könnten männliche Macht entkräften. Kaum je war das Intime so politisch und so – hoffentlich im Wortsinn – entwaffnend absurd.

Ansonsten gibt es kaum Erklärungen in der Szenografie. Auch ohne diese stockt mir persönlich bei vermeintlich humorigen Arbeiten ehrlich gesagt eher der Atem, wie bei Htein Lins Performance Die Fliege (2008) oder Chaw Ei Theins Videoarbeit Versengte Fliege (2022). Viel subtiler hingegen: Die Arbeit von Nge Nom setzt auf radikale Einfachheit – sie konfrontiert unmittelbar. The Ditch ist ein ausgehobener Graben [KW]. Eine minimalistische Geste, die schwer nachhallt, wenn man die Hintergründe kennt: Nge Nom gründete nach dem Militärputsch in Myanmar 2021 eine Bewegung (CDM), die gewaltfreien Widerstand leistet und Streikende unterstützt. Ihre Identität bleibt aus Sicherheitsgründen verborgen. In ihrer Installation erinnert sie an eine persönliche Fluchtsituation: Nach einer Protestaktion versteckte sie sich in einem Erdgraben, während Freund:innen verhaftet wurden. Die Arbeit thematisiert Trauma, Überleben und die stille Solidarität zwischen den Generationen.

Die Sophiensæle sind ein weiterer Ausstellungsort. Hier finden nicht nur die sogenannten Fokus-Touren statt, die es in allen Venues gibt, sondern es wird Programm gespielt, wie bspw. Hä?, eine Produktion von Simone Dede Ayivi & Kompliz*innen über Verständigung in Zeiten des Rechtsrucks – über das Ringen um Diversität, Zugehörigkeit und das „Wir“, von dem alle sprechen.[3]

Der indische Künstler Amol K Patil verknüpft hier die Geschichte der Berliner Sophiensæle mit den BDD Chawls (Bombay Development Departments) in Mumbai – dicht besiedelte Wohnanlagen der Arbeiterbewegung, Orte politischer Auflehnung und kollektiven Lebens. In BURNING SPEECHES formt er aus Klang, Bewegung und Erinnerung ein visuelles Echo dieser Geschichte: Reden, Lieder, Zeichnungen und ein in Rauch aufgehendes Radio verbinden Ambedkar, der die zentrale Rolle bei der Ausarbeitung der Verfassung Indiens spielte, Rosa Luxemburg und die Arbeiter:innenbewegung zu einem poetischen Theater des Widerstands. Auch sein Augenmerk darauf, wie gefährdet öffentlich-freie Rede in repressiven Kontexten ist, mahnt zur Notwendigkeit, für alternative (oppositionelle) Stimmen zu kämpfen. Das sind die Werke und Themen, die bei mir verfangen.

Who is it?

Bevor der Eindruck entsteht, die ausstellenden Künstler:innen seien aus einer völlig anderen Welt fernab des etablierten Kunstmarktes, sei angemerkt: Beispielsweise besitzen klar westliche Galerievertretungen Amol K Patil[4], Margherita Moscardini[5], Banu Cennetoğlu[6] und Lothar Hempel[7]. Auch Pélagie Gbaguidi[8] ist institutional präsent. Aus der ehemaligen DDR wird ein Werk der 1984 in Erfurt gegründeten Künstlerinnengruppe EXTERRA XX in den KW gezeigt sowie eine Dokumentation in der Lehrter Straße, und von deren Mitgliedern[9] feiert vor allem Gabriele Stötzer[10] internationale Erfolge.

Was machen wir damit?

Die gezeigten Werke dieser Biennale geben Einblicke und fordern heraus: Zwischen Skulpturen, Installation, Textilkunst, Malerei, Fotografie, Video, performativen Lesungen, Begegnungen mit den Künstler:innen im öffentlichen Raum (Encounters), Gesprächsforen und sogar Tribunalen entsteht durch die zahlreichen Künstler:innen[11] aus 40 Ländern ein zart verwobenes, aber möglicherweise tragfähiges Netz(werk) – ein solidarischer Denkraum für die Frage, was Menschlichkeit bedeuten kann, wenn sie jenseits staatlich-repressiver Rahmenbedingungen neu gedacht werden muss. Das betrifft uns ebenso, nicht nur ob der Kausalzusammenhänge der fernen Länder hinsichtlich unserer eigenen Geschichte und Gesellschaftsform, sondern auch wir befinden uns in einer Phase des Umbruchs. Wir müssen anerkennen, dass alles in Beziehung miteinander steht und Relationen Ursache und Wirkung bedingen. Dass damit viele grundlegend nicht zurechtkommen, ist schon länger klar. Christina Zücks Reflexion über das „ozeanische Gefühl der Erschöpfung“ als Signum spätkapitalistischer Gegenwart kommt mir wie ein Echo in den Sinn[12]; da sind wir noch nicht mal bei der Pandemie oder den jüngsten Kriegen: Im Kapitalismus hat sich das Ich-Ideal zu einem zentralen gesellschaftlichen Antrieb entwickelt. Selbstoptimierung, Individualität, Einzigartigkeit destabilisieren soziale Beziehungen. Der ständige Wettbewerb erzeugt psychischen Druck: Erfolg wird zur einzigen kurzzeitigen Fluchtmöglichkeit aus einem endlosen Leistungsrad. Depression und chronische Erschöpfung sind symptomatisch für diese Entwicklung, als Folge einer gesteigerten Selbstwahrnehmung, Sensibilisierung und der Ausbeutung des Ichs im neoliberalen System.

Bei der 13. Berlin Biennale wird Kunst, die Repression, Folter, Vertreibung und Exil zum Thema hat, an einem Ort gezeigt, an dem die Gesellschaft im Grunde – auch – völlig erschöpft ist. Scheint nicht gut zusammenzugehen, ist jedoch vielleicht ein nutzenswerter Moment? Mit Hinblick auf die Werke, ihre Hintergründe und die Haltung der Künstler:innen könnten Erschöpfung, Sorge und Ohnmachtsgefühle nicht als Schwäche empfunden werden, sondern mit einem Innehalten zum Beginn eines neuen Umgangs mit der Welt führen.

Der Schweizer Ausstellungsmacher Roland Scotti schrieb kürzlich angesichts der Kriege in Gaza, der Ukraine und im Sudan: „Wenn die einzige Hoffnung, die gepflegt wird, jene ist, dass wir auf dem Boden von Massengräbern wohlhabender werden, dann ist wohl das Menschsein verschwunden.“[13]

Wir haben während des Rundgangs in uns sehr viel Erleben angereichert und stehen nun auch ziemlich großen Fragen gegenüber, die wir angesichts der Heftigkeit des Erfahrenen und der Dringlichkeit so viel realpolitischer Unmenschlichkeit einerseits erst einmal stehen lassen können müssen. Andererseits zeigen viele der rigorosen, (noch) ungezähmten oder unangepassten Arbeiten eben: Menschlichkeit. Ohne dass es scheinheilig wirkt. Menschsein lässt sich hier gut erleben – durch Zuhören, durch Sehen, durch die Begegnung mit Kunst und den Austausch darüber.

Die 13. Berlin Biennale für zeitgenössische Kunst wurde kuratiert von Zasha Colah (im indischen Mumbai geboren, lebt in Italien) sowie Valentina Viviani (in Argentinien geboren, lebt in Italien) als Assistenzkuratorin. Ausstellungsorte sind: die KW Institute for Contemporary Art, die Sophiensæle, der Hamburger Bahnhof – Nationalgalerie der Gegenwart und ein ehemaliges Gerichtsgebäude in der Lehrter Straße in Berlin-Moabit. Die Berlin Biennale wird vom KUNST-WERKE BERLIN e. V. organisiert; seit 2004 wird die BB von der Kulturstiftung des Bundes als einer ihrer kulturellen Leuchttürme in Deutschland gefördert.

Laufzeit der Ausstellung:

14. Juni – 14. September 2025

Website: https://13.berlinbiennale.de

Dieser Artikel wurde von Jana Noritsch auf Deutsch verfasst.

[1] Diese originale Frage entstammt der Feder von Alicja Schindler: https://13.berlinbiennale.de/en/artists/margherita-moscardini

[2] Siehe https://13.berlinbiennale.de/de/programm/kalender

[3] Barbara Hoppe zur Entstehung der multimedialen Performance von Simone Dede Ayivi (Regisseurin des Stücks „Autsch – warum geht es mir dreckig“) und ihren Kompliz*innen: https://feuilletonscout.com/theaterpremiere-hae-fragen-nach-dem-wir/

[4] Hayward Gallery London, Museum De Pont Tilburg, SITE Santa Fe, BAMPFA Berkeley, TKG+ Projects, Shrine Empire Gallery, Upstream Gallery Amsterdam

[5] Ex Elettrofonica Rom, MAXXI in Rom, Ar/Ge Kunst in Bozen u. a.

[6] Rodeo Gallery (London + Piraeus)

[7] Art (Paris), Gerhardsen Gerner (Berlin/Oslo), Anton Kern Gallery (New York) u. a.

[8] Institutionelle Sammlungen: Illinois Holocaust Museum, Kanal–Centre Pompidou

[9] Monika Andres, Gabriele Göbel, Ina Heiner, Angelika Hummel, Birgit Quehl, Claudia Bogenhardt, Tely Büchner, Monique Förster, Harriet Wollert, Gabriele Stötzer, Verena Kyselka

[10] Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig (GfZK), NGBK Berlin (Neue Gesellschaft für Bildende Kunst), Albertinum Dresden, Brandenburgisches Landesmuseum für Moderne Kunst (BLMK), EIGENHEIM Berlin, Galerie LOOk, Wendemuseum Los Angeles (USA)

[11] Link zur Liste aller Künstler:innen der Ausstellung: https://13.berlinbiennale.de/en/artists/list Achtung, die Namen der Künstler:innen sind alphabetisch nach den Vornamen sortiert, nicht westlich-standardmäßig nach den Nachnamen.

[12] Christina Zück: „Onkomoderne - Das ozeanische Gefühl der Erschöpfung”, von hundert 2023: https://www.vonhundert.de/2023-02/982_zueck.php

[13] Roland Scotti, 2025, Text für Selim Abdullah (Veröffentlichung ist in Planung: “Selim, Für Palästina.” In: Selim, Für Palästina, Mailand)