Deutschland

„Stahl muss es sein!“ Für Georg-Friedrich Wolf ist das ein apodiktisches Credo. Die Faszination für dieses Material beruht auf seinen Eigenschaften, die die vielfältigen Interessen des Künstlers stets aufs Neue herausfordern. Einerseits erfordert Stahl mit seinen spezifischen Gesetzmäßigkeiten vom Künstler eine genaue Beobachtungsgabe und Experimentierfreude. Andererseits bedarf es eines Konzeptes, wie dem Metall durch unübliche Schmiedevorgänge Verformungen abzuringen sind, damit es Gestalt annimmt.

„Eisenzeit“ nennt Wolf diese aus der Materie geschmiedeten Figuren. Nach Rodins „Bürgern von Calais“, nach Viscontis Verfilmung von „Tod in Venedig“ oder nach Wagners „Tristan und Isolde“ benannt, sprechen sie von den kulturellen Affinitäten des quirligen 61-jährigen Künstlers. Pikant: Er kann sogar der kraftvoll dem Stahl eingeprägten Form Humor und Erotik einverleiben, wenn die Darstellung von Tristan und Isolde - auf zwei Fragmente mit Gesäß und Vulva reduziert - die Erzählung auf den Punkt bringt.

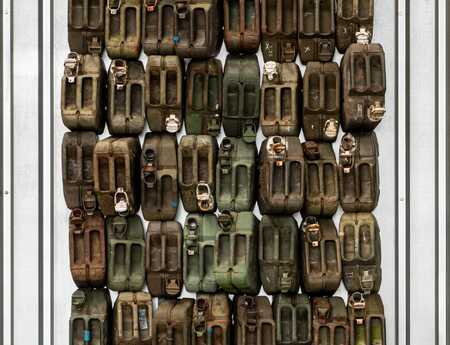

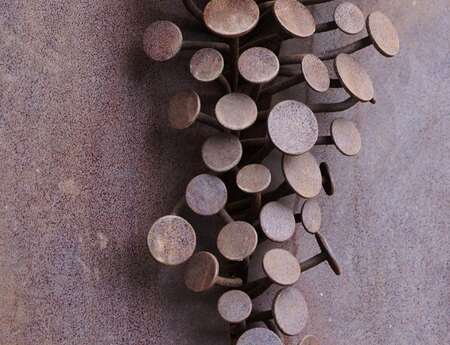

Ein zweiter Werkzyklus setzt beim „Vermächtnis von Prometheus“ an, der den Menschen das Feuer gebracht und damit die Bearbeitung des Eisens ermöglicht hat. Der Zyklus besteht aus Assemblagen von Fundstücken wie Schiffsschrauben, Propellern oder anderem Schrott. Wolf erzählt damit vom Fortschritt der Menschheit, ihrer Suche nach Erkenntnis und der Überwindung von Grenzen, aber auch von Macht und Zerstörung.

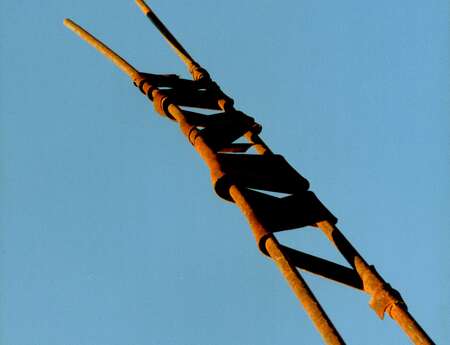

Wolf benennt die Werke nach Figuren der griechischen Mythologie, die für Eigenschaften wie Entdeckung, Verantwortung und Mut stehen. Mit seiner Skulptur „Odyssee“ – ein mit Hilfe von Flüchtlingen gebautes Schiffswrack, das künstlerisch an Géricaults „Floß der Medusa“ erinnert – setzt er den zahlreichen toten Migranten des Mittelmeeres ein Denkmal. Dieses, wie alle für den öffentlichen Raum konzipierten Arbeiten zeugen von Wolfs politischem Manifest. Er will damit an der Gestaltung der Polis mitwirken und mittels Kunst die Gesellschaft animieren, sich eigene Erkenntnisse anzueignen und die Zukunft mit Fantasie neu zu denken.

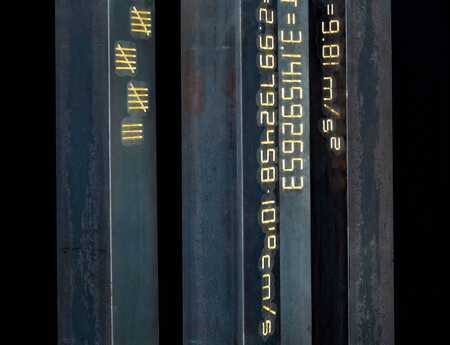

Wolfs „Poesie der Daten“ befasst sich mit hochaktuellen Kommunikationsformen, wie die rätselhaften QR-Codes, die in Stahl umgesetzt, den Zugriff auf Inhalte verweigern. Im Zeitalter der codierten Nachrichten und der Eroberung des Weltalls hat Wolf die wichtigsten Erkenntnisse der Menschheit, wie die Zahl Pi oder die Formeln der Elektro- und Thermodynamik auf eine Stele in Gold eingraviert. Ein Heiligtum mit verschlüsselten Botschaften unserer Kultur für künftige Weltbewohner.