Khaled Dawwa / Voici mon cœur ! Ein zeitgenössisches Kriegsdenkmal

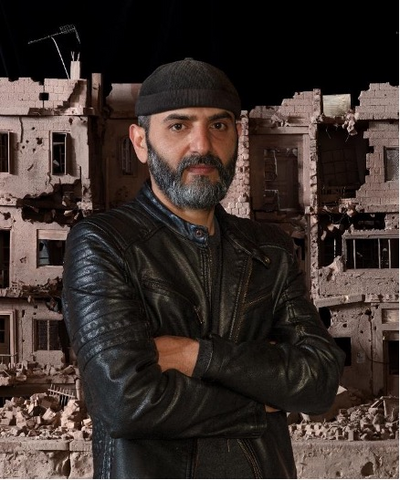

Im Rahmen der Feierlichkeiten anlässlich des Jahrestages der Befreiung der Niederlande vor 80 Jahren präsentiert das Museum Beelden aan Zee derzeit eine beeindruckende Installation des syrischen Bildhauers Khaled Dawwa (Maysaf, 1985). Das sechs Meter lange Kriegsdenkmal mit dem Titel Voici mon cœur ! (Hier ist mein Herz!) zeigt die zerstörte Fassade eines Gebäudes in Damaskus.

Was bedeutet es, seine Heimat zu verlassen und nach Europa zu gehen?

Vor einigen Jahren floh Dawwa mit seiner Familie während des Bürgerkriegs aus Syrien. Heute lebt er in Frankreich, wo er in der Nähe von Paris ein Atelier hat. Die Besucher:innen seiner Installation sind zum Nachdenken über die bleibenden Folgen von Krieg und Unterdrückung aufgefordert. Sie durchleben, welche Auswirkungen die damit einhergehende Zerstörung auf ganze Kulturen und Völker hat.

Während wir vor einigen Monaten an die Befreiung der Niederlande von der deutschen Besatzung vor mittlerweile 80 Jahren erinnert haben, ist nun diese erschütternde Installation von Khaled Dawwa im Museum Beelden aan Zee zu sehen. Dawwas Arbeit zeigt eine hochaktuelle Sichtweise von Freiheit. Gerade jetzt, wo Europa und andere Teile der Welt von globalen Bedrohungen erschüttert werden, kann man den Eindruck gewinnen, dass nur noch einige wenige Teile Europas (vorerst) sicher sind. Da wundert es nicht, dass Flüchtende wie Dawwa sich letztendlich für Westeuropa entscheiden.

Maßstabsgetreues Modell

Dawwas Installation gleicht einem maßstabsgetreuen Modell, das mit viel Präzision aus Ton und verschiedenen anderen Materialien gefertigt wurde. Die lange Reihe an zerstörten Gebäuden, die in einem separaten, abgedunkelten Raum gezeigt wird, bringt einem zu Bewusstsein, wie zerbrechlich unsere Freiheit ist. Es ist eine Sommernacht in Syrien, und Dawwa beleuchtet die Installation mit blauem Nachtlicht. Als Besucher:in erhält man eine kleine Taschenlampe, mit der man am Modell entlanggehen kann. Sobald man das Licht der Taschenlampe auf die Gebäude richtet, wird das enorme Ausmaß der Zerstörung deutlich: eingestürzte Böden, fehlende Fenster und aus dem Schutt ragende Betonteile. Man fühlt sich an bekannte Pressebilder aus den Kriegen in Syrien und Gaza erinnert, und natürlich auch an den Krieg in der Ukraine. Dawwa hat bewusst darauf verzichtet, menschliche Leichen darzustellen, viel zu schockierend für ihn und die Öffentlichkeit. Er konzentrierte sich hauptsächlich auf Details von Gebrauchsgegenständen, Objekten und architektonischen Komponenten. Vor den Häusern liegen riesige Trümmerhaufen, zwischen denen man Teile alter Schaukeln und kaputte Fahrräder erkennen kann. Unter den Trümmern liegen auch einige Autowracks. Weiter entfernt sieht man die halb zerstörte Kuppel einer Moschee, durch die eine Rakete eingeschlagen ist. Überall liegen zerstörte Zäune herum. In einem der Häuser steht ein herrenloser Kickertisch, in einem anderen sind einige Bücher auf einem Tisch liegen geblieben. Es handelt sich um narrative Details, die darauf verweisen, dass hier Menschen gelebt haben. Das Fehlen von Leichen verleiht dem Ganzen etwas Unwirkliches. Auch die reduzierte Größe der Gebäude und Innenräume trägt zu diesem Gefühl der Unwirklichkeit bei. Denn die Realität ist um ein Tausendfaches intensiver und unbegreiflicher. Aus diesem Grund scheinen Menschen Berichte über Krieg und Gewalt in Zeitungen, Fernsehen, Filmen oder im Internet auch nicht allzu oft sehen zu können (visuelle Bilder haben die größte Wirkung). Man hat festgestellt, dass die ständige Konfrontation mit Bildern von Krieg bzw. Gewalt dazu führt, dass Menschen sich aus Selbstschutz abschotten. Die Nachrichten sind zu bewegend, zu verstörend und bedrohlich. Diese psychologischen Folgen bieten laut dem verstorbenen niederländischen Opernregisseur Pierre Audi den Künsten eine großartige Möglichkeit: „Die Welt der Bühne bringt uns aktuelle Themen viel näher als die Nachrichten selbst. Denn im Theater träumen wir, und gerade in dieser Nicht-Realität können wir eine tiefe Verbindung zu dem herstellen, was wir sehen. In einer Zeit, in der Krieg und Leid offen zur Schau gestellt werden, lässt uns die Oper hoffen.“ Und meiner Meinung nach gilt das durchaus auch für andere Kunstformen wie Literatur, bildende Kunst, Film und Dichtung. Diese Kunstformen können helfen, die schweren Themen Krieg und Gewalt erfahrbar zu machen; das Betrachten der Opfer lässt Empathie und Mitgefühl entstehen. In uns regt sich die Hoffnung, dass die Konflikte irgendwann zu einem Ende kommen werden. Auf diese Weise schiebt sich die Kunst gewissermaßen zwischen die zu realistischen Bilder des Krieges und uns als Betrachter:innen; sie fungiert als Mittel zum Verständnis und zur Empathie.

Wie können wir das Leben der Menschen durch Kunst verbessern und wie lässt sich Geschichte auf eine andere Art und Weise darstellen?

Arabische Politik

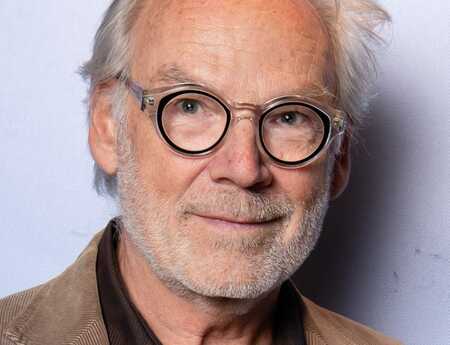

In einem Gespräch mit Dick Broekhuizen, Sammlungsleiter des Museums Beelden aan Zee (zu sehen auf dem YouTube-Kanal des Museums), erklärt Dawwa, dass er sich mit dem Ausbruch der syrischen Revolution als Bildhauer zu verstehen begann: „Ich fing an, die Ereignisse in Syrien in Ton darzustellen, was mir dabei half, das zu verarbeiten, was in dem Land, in dem ich lebte, geschah. Ich interessierte mich schon länger für die Politik meines Landes und der arabischen Länder im Allgemeinen und fragte mich, wie wir das Leben der Menschen durch Kunst verbessern und Geschichte auf eine neue Art und Weise darstellen können.“ Die Antwort fand er in der Bildhauerei. Zunächst beschäftigte er sich mit dem Thema „Gefängnis“ und bildete Menschen ab, die vollständig mit Seilen zusammengebunden waren (er war selbst auch im Gefängnis). Mit dieser Arbeit wollte er auf das Schicksal der Gefangenen in Damaskus aufmerksam machen, wo Hunderttausende durch Folter ums Leben kamen. Erst dann kam ihm die Idee zu Voici mon cœur !; drei Jahre lang arbeitete er an dieser gewaltigen Installation. Sie wurde schließlich von einem Museum in Marseille erworben.

Während der Schaffensphase konzentrierte er sich auf die Fragen: „Was bedeutet es, seine Heimat zu verlassen und nach Europa zu gehen? Wie kann ich die Lebensumstände der Familien, die ich kenne und die in einem bestimmten Haus in Damaskus lebten, am besten wiedergeben?“ Er versuchte, sich dieses Leben auf der Grundlage von Fotografien vorzustellen, und gelangte so zu diesem detailreichen Werk.

Ein zeitgenössisches Kriegsdenkmal

Der Begleittext des Museums zur Installation besagt, dass Dawwas Werk als zeitgenössisches Kriegsdenkmal betrachtet werden kann. Zugegebenermaßen unterscheiden sich die eher abstrakten Miniaturformen der Arbeit stark von den vorwiegend figurativen Darstellungen, die wir von berühmten Kriegsdenkmälern kennen. Meiner Meinung nach stellt das jedoch kein wirkliches Problem dar, sondern ist vielmehr der entscheidende Vorzug dieser Installation. Das Werk gibt mehr als genug Raum für individuelle Assoziationen mit aktuellen Kriegen und verheerenden Zerstörungen. Das Kunstwerk berührt universelle Themen wie den Verlust geliebter Menschen, die Suche nach einer neuen Identität und das Streben nach Freiheit. (Ein Bestreben, das für viele dazu geführt hat, sich dauerhaft in Europa niederzulassen.) Auch die Anthropologin Anna Tsing spricht von der Gabe der Kunst, starke emotionale Zusammenhänge zu vermitteln. In ihrem Essay „Arts of Inclusion, or How to Love a Mushroom” (Kunst der Inklusion oder Wie man einen Pilz liebt) nennt sie dies „Kunst des Wahrnehmens“. Obwohl sich ihre Argumentation hauptsächlich darauf bezieht, wie wir mit der Erde umgehen, gilt sie gleichermaßen für den Umgang der Menschen untereinander. Meiner Meinung nach ist es mit der Kunst möglich, schwierige Themen so darzustellen, dass wir uns nicht vor ihnen abschotten müssen. Mit anderen Worten: Wir reagieren emotional auf Skulpturen, die uns konkrete Assoziationen zu Gewalt und Zerstörung durch Krieg vermitteln. Wenn wir dann unsere eigene Situation und unsere eigenen Erfahrungen reflektieren, kann ein Prozess der Heilung und der Versöhnung beginnen. Die Betrachtenden entwickeln Mitgefühl und Empathie, die öffentliche Meinung erfährt eine Veränderung. Das Kunstwerk erinnert uns daran, dass der Kampf um Freiheit und Menschenwürde nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt endet, sondern immerfort währt.

Khaled Dawwa, Voici mon cœur !

4. April – 2. November 2025

www.beeldenaanzee.nl/nl/khaled-dawwa

Dieser Artikel wurde von Etienne Boileau auf Englisch verfasst.