Ein emotionaler Besuch einer dystopischen Ödnis

Kunst zu betrachten ist eine Erfahrung zwischen emotionalem und kognitivem Verständnis. Aber was wäre, wenn wir den rationalen Teil unseres Verstandes ausschalten und uns ganz von unseren Emotionen leiten lassen würden? Sophie Fendel hat das Experiment gewagt. Ein Spaziergang durch Shu Lea Cheangs Ausstellung KI$$ KI$$ im Haus der Kunst in München.

Sich dem Haus der Kunst in München zu nähern, ist immer ein etwas einschüchterndes Erlebnis: Der neoklassizistische Koloss mit seinem abweisenden, erdrückenden Portikus gibt einem das Gefühl, klein und unbedeutend zu sein. Vermutlich war genau das die Absicht des Architekten in den 1930er Jahren. Als ehemaliges Prestigeprojekt der Nazis hat das Museum einiges an Geschichte zu bewältigen. Und das tut es auch, indem es diesen einst exklusiven Raum an Künstler:innen aus aller Welt zurückgibt. Künstler:innen, die Kunst schaffen, die in diesem dunklen Kapitel der deutschen Geschichte als „entartet“ bezeichnet worden wäre.

Ich versuche, mich nicht weiter von diesem unguten Gefühl beirren zu lassen, und betrete das Gebäude. Jetzt befinde ich mich auf vertrautem Terrain, in einem lichtdurchfluteten Raum für Kunst. Ich kaufe mir eine Eintrittskarte für die Ausstellung KI$$ KI$$ (ausgesprochen: Kiss Kiss Kill Kill) der taiwanesisch-amerikanischen Digitalkünstlerin und Filmemacherin Shu Lea Cheang. Ich weiß nicht genau, was mich erwartet, aber noch bevor ich den Ausstellungsraum betreten habe, bin ich fasziniert von dem kryptischen Warnschild im Eingangsbereich, auf dem steht: „Stolpergefahr: In Raum 1 fahren Roboter auf dem Boden. Bitte nicht berühren.“ Und: „Die Pilze in Raum 3 sind nicht giftig.“ Worauf habe ich mich da nur eingelassen? Ich kann nur vermuten, dass sich in Raum 3 etwas mit halluzinogenen Substanzen abspielt. Aber das wird das letzte Hinweisschild gewesen sein, das ich heute lese, schwöre ich mir. Denn heute bin ich hier, um ein Experiment zu wagen. Ich habe mir vorgenommen, mich nicht im Voraus über die Ausstellung zu informieren und meinen analytischen Verstand auszuschalten, während ich Cheangs Werke erkunde. Stattdessen möchte ich mich ganz von meinen Emotionen leiten lassen. Das bedeutet: keine Infotexte, kein Nachlesen im Internet. Ich werde mich während des Rundgangs immer wieder daran erinnern müssen, denn normalerweise gehöre ich zu den Menschen, die erst die Beschriftungen und Erklärungen lesen, bevor sie sich das, was vor ihnen steht, richtig ansehen. Aber nicht heute! Heute bin ich ein Wesen, das sich ganz von seinen Emotionen leiten lässt.

Der Weg in die Unterwelt

Ich betrete einen Flur mit gedämpfter Beleuchtung und einer langen Treppe, die nach oben führt. Eine Neonschrift taucht die düstere Atmosphäre in rotes Licht und lässt abwechselnd die Worte „Kiss Kiss“ und „Kill Kill“ aufblinken. Es wirkt irgendwie dystopisch, dieses einsame rote Schriftzeichen im hohen Treppenhaus, mit der Botschaft zwischen Erotik und Blutbad, die es verbreitet. Als würde ich gleich die Unterwelt einer futuristischen Metropole betreten. Shu Lea Cheang (geboren 1954 in Tainan, Taiwan) ist bekannt für ihre künstlerische Auseinandersetzung mit Technologie und digitalen Räumen. Dementsprechend schreit der erste Eindruck von KI$$ KI$$ geradezu nach Science- Fiction. Ich bin begeistert.

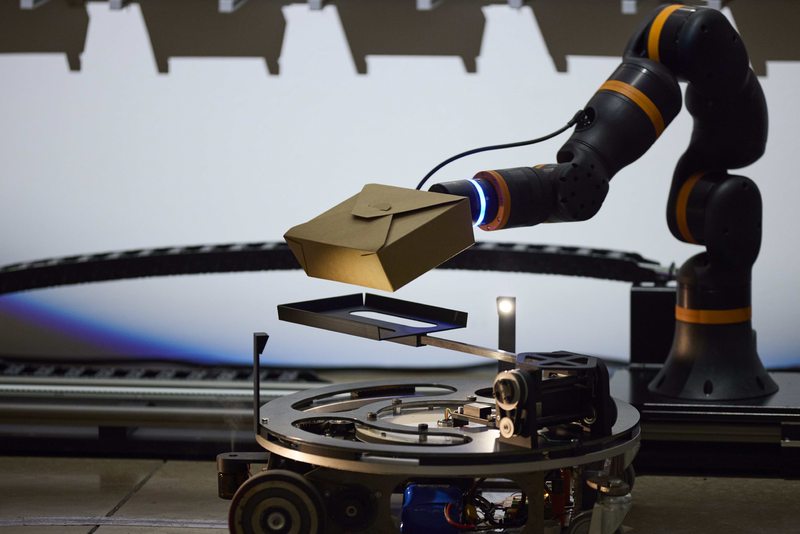

Ich gehe die Treppe hinauf und bin gespannt, was die angekündigten Roboter für mich bereithalten. Laserstrahlen? Doch nichts hätte mich auf den Raum vorbereiten können, den ich als Nächstes betrete. Ich kann es nicht anders beschreiben: Cheang hat eine postapokalyptische Stadt der Roboter ganz ohne menschliches Leben erschaffen. Deprimierend und faszinierend zugleich. In dem riesigen Raum vor mir fahren kleine Roboter emsig zwischen Müllbergen hin und her. Der Boden ist mit Unmengen von Take-away-Behältern übersät. Es ist eine Welt voller Hightech und Müll, eine Mülldeponie, die von winzigen, unbeirrbaren Robotern betrieben wird.

Nach der ersten Verwunderung gehe ich einen Schritt näher heran, neugierig darauf, was diese mechanischen Arbeiter wohl noch tun, außer die Ausstellungsbesucher dazu zu bringen, über sie zu stolpern. Nur Sekunden bevor einer der Roboter seine Aufgabe tatsächlich ausführt, wird mir klar, was sie tun: Sie „liefern“ die Kartons zu den Müllhalden, indem sie sie aus einer Art Katapult, das sich auf ihrem Rücken befindet, abschießen. Mit einem Mal verschwindet die dystopische Atmosphäre des Raumes hinter der kindlichen Freude, die ich empfinde, als ich dem Roboter bei der Erledigung seiner Aufgabe zusehe. Gibt es denn jemanden, der nicht fasziniert ist, wenn er einer komplizierten Maschine dabei zusieht, wie sie ganz von alleine arbeitet? Ich folge dem Roboter durch den Raum zur Ladestation. Ein Roboterarm nimmt Behälter aus Karton aus einem von drei Regalen mit den Aufschriften „Gemüse“, „Fleisch“ und „Fisch“. Es ist wohl für jeden etwas dabei, vermute ich, aber jeder Karton wird direkt zur Müllhalde transportiert. Meine Freude über den kleinen Roboter wird sofort getrübt. Er erledigt fleißig seine Arbeit, aber für wen? Am Ende seiner Route wartet kein Verbraucher, keine Verbraucherin, kein Mensch, der sich an der gerade gelieferten Mahlzeit laben könnte, sondern lediglich die Mülldeponie. Plötzlich empfinde ich so etwas wie Mitleid für den fleißigen kleinen Roboter. Seine gesamte Existenz erscheint mir sinnlos.

Beim Verlassen des Raumes komme ich an einem Tisch mit Tierschädeln vorbei, der mich nicht so stark berührt wie der restliche Raum, und werfe im Hinausgehen einen Blick auf die Beschreibung dieser Installation: Sie heißt Home Delivery. Wie passend.

Die Zukunft war gestern

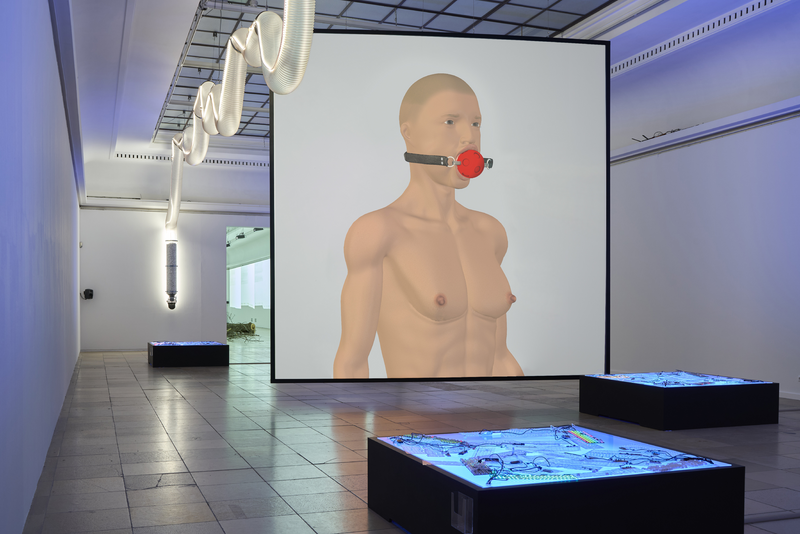

Der zweite Raum sieht nicht weniger futuristisch aus als der erste. Ich werde von Tischen empfangen, die mit etwas bedeckt sind, das wie ausrangierte Computertastaturen aussieht, die in blaues Licht getaucht sind, und einem riesigen Bildschirm, auf dem eine sich ständig verändernde menschliche Figur zu sehen ist. Natürlich wandert mein Blick zum Bildschirm (hey, ich bin ja schließlich fast ein Digital Native!). Die Gestalt der Figur wechselt zwischen männlich und weiblich, zwischen Kind und Erwachsenem. In einem Moment ist es ein Baby mit einem Schnuller im Mund, im nächsten eine vollbusige Frau, der Schnuller durch einen Knebel ersetzt. Ich verspüre ein leichtes Schamgefühl und wende meinen Blick ab. Es fühlt sich fast so an, als würde ich etwas Intimes beobachten, etwas, das nicht für meine Augen bestimmt ist – gleichzeitig jedoch in 4K auf einer riesigen Leinwand übertragen wird.

Als erfahrene Museumsbesucherin, die ich nun einmal bin, schlendere ich höflich an den Keyboards vorbei, halte ausreichend Abstand und nicke anerkennend, obwohl ich keine Ahnung habe, was sie mir im Zusammenhang mit dem Geschehen auf dem Bildschirm sagen sollen. Es braucht einen freundlichen Museumsmitarbeiter (der dies offensichtlich nicht zum ersten Mal macht), der mir erklärt, dass es erlaubt sei, die Tasten zu drücken. Das wäre sicherlich auf den Hinweisschildern zu lesen gewesen. Meine Entscheidung, diese zu ignorieren, um mich von meinen Emotionen leiten zu lassen, schlug hier fehl. Was soll's! Tapfer befolgen wir (das heißt, ich und die wenigen anderen Besucher:innen, die an diesem heißen Sommertag den Weg in das Museum gefunden haben) die Anweisung. Beim Drücken einer jeden Taste ertönt ein anderes Wort, die meisten davon sind in irgendeiner Weise vulgär und auch sexuell anzüglich, und schon bald werden wir von einer Flut von Obszönitäten überschwemmt, die ich hier nicht wiedergeben möchte. Seltsamerweise macht es mich irgendwie albern, in dem sonst so würdevollen Museumsraum so viele Schimpfwörter zu hören. Leise vor mich hin kichernd gehe ich an Bildschirm und Tastaturen vorbei in den nächsten Raum – und bleibe wie angewurzelt stehen.

Kompostierung der Menschheit

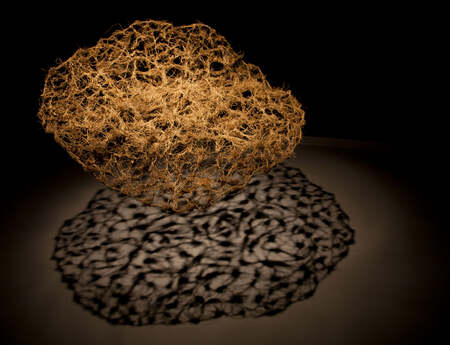

Der dritte und letzte Raum wird von einem Autowrack dominiert. Das Fahrzeug liegt unter Baumstämmen und Ästen begraben und ist völlig zerstört; das kann ich, auch ohne die geringste Ahnung von der Funktionsweise eines Motors zu haben, erkennen. Mein erster Gedanke ist der an einen schrecklichen Autounfall, und ich muss sofort an die Insassen denken, die einen so heftigen Aufprall unmöglich überlebt haben können. Im Hintergrund ist eine irgendwie unheimliche Mischung aus Flüstern und weißem Rauschen zu hören, die die verstörende Atmosphäre noch verstärkt. Erst nach diesem anfänglichen Schock registriere ich die Bildschirme, die die Wände des Raumes bedecken. Reihen über Reihen von Daten, scheinbar zufällige Namen, Zahlen und Fetzen an Informationen, die für mich keinen Sinn ergeben. Ich bin verwirrt: Was verbindet die brutale Szene in der Mitte des Raumes, diesen gewaltsamen Zusammenprall zwischen Natur und Technik – wobei die Natur hier als klarer Sieger hervorgeht – mit dieser wortwörtlichen Wand aus Text?

Ich gebe nach und werfe einen Blick auf die Hinweistafel. Dieser Raum erschließt sich mir nicht ganz so intuitiv. Bevor ich jedoch dazu komme, den Text zu lesen, steht ein weiterer freundlicher Museumsmitarbeiter bereit, mir eine Erklärung anzubieten. Erst da sehe ich die Pilze. Sie wachsen auf dem toten Holz, das das Autowrack umgibt, und aus ihnen ragen Leiterplatten hervor – eine seltsame Symbiose aus Technologie und Biologie. Meine anfängliche Enttäuschung (nach dem Warnschild vor dem Eingang hatte ich mich eigentlich auf etwas Überirdisches eingestellt) verfliegt schnell, als mir der Aufseher erklärt, dass die Radios, die die unheimlichen Geräusche im Raum verursachen, ursprünglich aus dem Zellgeflecht der Pilze gespeist werden sollten. Leider funktioniert dies unter den klimatischen Bedingungen im Raum nicht zuverlässig, sodass die Geräusche vorab aufgenommen werden mussten. Aber nicht nur das tote Holz und die Pilze kompostieren in diesem Raum: Was ich auf den Bildschirmen um mich herum sehe, ist Datenmüll, alte E-Mails und Newsletter, die niemand mehr liest. Bei genauerem Hinsehen erkenne ich die winzige Animation am unteren Rand der Bildschirme, auf der Erde zu sehen ist, aus der kleine Pflanzen wachsen. Plötzlich verwandelt sich der gesamte Raum in einen riesigen Komposthaufen.

In Gedanken versunken gehe ich langsam nach draußen und lasse Cheangs dystopische Ödnis hinter mir. Ich bin zufrieden mit meinem Experiment: Mit Ausnahme des dritten Raums, dessen Bedeutung sich mir nur auf intellektueller Ebene erschloss, sprachen mich alle Installationen in KI$$ KI$$ emotional an. Indem ich sie für mich selbst erspürt habe, habe ich ihnen eine Bedeutung gegeben – auch wenn diese Bedeutung sich von der beabsichtigten Bedeutung des Künstlers unterscheiden mag. In unserem Zeitalter, dem Informationszeitalter, sind wir es gewohnt, Dinge von einem rationalen Standpunkt aus anzugehen: Wir sammeln Informationen und Daten und bringen die Ergebnisse mit dem, was wir sehen, in Zusammenhang. Das ist in vielerlei Hinsicht ein sinnvoller Ansatz. Aber die der Kunst innewohnende emotionale Komponente geht möglicherweise verloren, wenn wir zu viel nachdenken, bevor wir uns auf sie einlassen. Wenn Sie also das nächste Mal eine Ausstellung besuchen, lesen Sie die Hinweisschilder vielleicht erst am Ende. Oder gar nicht. Wer weiß, was Sie empfinden werden?

Die Ausstellung KI$$ KI$$ von Shu Lea Cheang ist noch bis zum 3. August 2025 im Haus der Kunst in München zu sehen.

Dieser Artikel wurde von Sophie Fendel auf Englisch verfasst.