„Iris – messagère des dieux“ von Auguste Rodin – Was fühlst du?

Die Gefühle zu Kunstwerken ändern sich im Laufe der Zeit, mit wachsender Erfahrung und je nach historischem Kontext. Sie sind zu jeder Zeit rein subjektiv und abhängig von vielen verschiedenen Faktoren. Die Kunstwerke indes ändern sich meistens nicht. Genauso wie die Tatsache, dass man bei ihrer Betrachtung etwas fühlt – was auch immer das ist.

Ein persönlicher Erfahrungsbericht mit kunsthistorischer Unterfütterung.

Der französische Bildhauer François-Auguste-René Rodin (Paris 1840-1917 Meudon) ist mittlerweile weltbekannt und hat längst seinen Weg in Romane, Filme und Popkultur gefunden. Vor allem seine erst leidenschaftliche und dann tragische Beziehung zur Bildhauerin Camille Claudel berührt die Gemüter.

Tatsächlich schaffte es dieser Mann, der sich kurz Auguste Rodin nannte, in seinem Oeuvre verschiedene Gefühle auf beeindruckende Weise einzufangen: Liebe und Leidenschaft in „Der Kuss“ (ca. 1882), innere Anspannung, Furcht und Scham in seiner berühmten Gruppe „Die Bürger von Calais“ (1884-89), Nachdenklichkeit und innere Zerrissenheit in seiner Plastik „Der Denker“ (1880), Verzweiflung und Angst in den Figuren am „Höllentor“ (1880-1917) und kreative Inspiration in seinen Denkmälern für Honoré de Balzac (1898) und Victor Hugo (ca. 1891-95). In den beiden letztgenannten wird in der Art der Darstellung auch die tiefe Bewunderung Rodins für die beiden Schriftsteller deutlich. Die für den Künstler typische gefühlt vibrierende Oberflächengestaltung und die Expressivität der Gesichtszüge verstärkt den Eindruck von Dynamik und Lebendigkeit, was auch die dargestellten Gefühle stärker erfahrbar macht.

Die Darstellung von Gefühlen war also eine Stärke des französischen Bildhauers. Wie steht es aber um die rein subjektiven Gefühle der Betrachter:innen – zu Rodins Zeit und heute?

Dazu eine kurze Anekdote aus meinem Leben: Rodin war in den beginnenden 2000er Jahren neben Michelangelo und Max Beckmann ein Abitur-Pflichtthema im Leistungskurs Bildende Kunst auf dem Gymnasium. Ich kannte die üblichen plastischen Arbeiten von Rodin, war etwas in die Marmorversion von „Der Kuss“ verliebt und entdeckte bei der weiterführenden Recherche in einem Inhaltsverzeichnis auch eine Plastik, die meinen Namen trägt: „Iris“, mit dem Titelzusatz „messagère des dieux“ (dt. „Botin der Götter“). Ich war sehr aufgeregt, denn diese in der griechischen Mythologie Hera zugeordnete geflügelte Götterbotin, die auf einem Regenbogen reisen und damit bis in die Unterwelt vordringen konnte, musste dann ja ebenfalls „schön“ und „engelsgleich“ sein. In meinem Kopf manifestierte sich eine Lichtgestalt aus weißem Marmor.

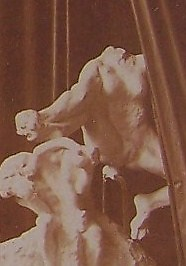

Und dann schlug ich das entsprechende Kapitel auf … Die „Iris – messagère des dieux“ von Rodin (um 1895) ist eine Bronzeplastik. Die weiblich konnotierte Götterbotin ist unbekleidet, in ihrer Hauptschauseite frontal mit gespreizten Beinen und torsiert – ohne Kopf und linken Arm – dargestellt. Ihre Vagina ist explizit ausformuliert, wenn auch expressiv – und unbehaart gestaltet. Flügel besitzt sie auch nicht. Die Version im Musée Rodin in Paris und diejenige in der Staatsgalerie Stuttgart sind am Rücken an einer Halterung befestigt, was von vorne gesehen so wirken kann, als wäre sie im Unterleib aufgespießt worden. Mein erstes Gefühl war Entsetzen und ich stellte mir die Frage: Ist diese Plastik genau so frauenverachtend gemeint, wie ich es in diesem Moment empfinde? Und welchen Eindruck müssen die Betrachter:innen zu ihrer Entstehungszeit gehabt haben?

Nacktheit an sich kann die Menschen des ausgehenden 19. Jahrhunderts nicht mehr gestört haben, entstanden die ersten lebensgroßen Akte nach der Antike doch schon in der Renaissance. Eine feministische Perspektive fehlte dem Publikum damals noch weitgehend – Simone de Beauvoir (Paris 1908-1986 ebd.) wird erst ca. 13 Jahre nach der Erschaffung der „Iris – messagère des dieux“ geboren, ihren Welterfolg Das andere Geschlecht veröffentlichte sie erst – und dennoch schon – im Jahr 1949, also etwa 54 Jahre nach der Entstehung der Plastik von Rodin.

Die eigenständige Plastik „Iris – messagère des dieux“ entwickelte sich aus einem größeren Kontext heraus. Erstmals erscheint die Iris in einem Entwurf für das zweite Projekt des Monuments für Victor Hugo, welches für eine Aufstellung im Pariser Pantheon vorgesehen war. Eine erste Version überdauerte in Bronze gegossen im Musée Rodin in Paris. In einem späteren Gipsentwurf, der sich heute in Rodins ehemaligem Wohnhaus in Meudon befindet, liegt die Götterbotin auf Wolken, die nach vorne hin eine Nische bilden, in welche der Schriftsteller hineingestellt ist. Die Götterbotin schwebt hier mit ihrem nun frei sichtbaren primären Geschlechtsorgan direkt über dem Kopf des Schriftstellers. Dies symbolisiert den Moment fruchtbarer Inspiration während des Schaffensprozesses: die Götterbotin als Vermittlerin zwischen göttlicher Kreativität und dem Bildenden Künstler.

Ab den neunziger Jahren erscheinen in Rodins Zeichnungen gehäuft Frauen mit entblößtem Geschlecht, das sie dem Betrachter förmlich darbieten. Masson und Mattiussi sehen darin die Produkte von Rodins fast grenzenloser Neugier auf den weiblichen Körper (Masson, Raphaël und Véronique Mattiussi: Rodin, Paris, 2004, S. 186). Haben wir es hier demnach also mit nüchternem Forscherdrang, statt mit Wollust zu tun? Tatsächlich dürfte die wahre Intention des Künstlers irgendwo in der Mitte zu finden sein. Auch meine anfängliche Abneigung die Aufstellung betreffend relativierte sich mit weiteren Studien zu dieser Plastik: Die „Iris – messagère des dieux“ ist während des Fliegens eingefangen. Rodin versuchte die Suggestion von Schwerelosigkeit durch eine Verschiebung des Schwerpunktes zu erreichen und unterstützte die Statik durch eine Eisenhalterung am Rücken.

So viel zu Rodins Intention. Doch wie reagierten Rodins Zeitgenoss:innen auf diese Plastik?

Bei der „Iris – messagère des dieux“ handelte es sich um eine semi-öffentliche Plastik. Rodin zeigte sie zu Lebzeiten in nur drei Ausstellungen: 1898 in München, 1900 in Paris und 1913 in Rom. Wollte man diese Plastik sehen, so musste man bei einer dieser Ausstellungen gewesen sein und sie zwischen über 100 anderen Exponaten gefunden oder sie bei Rodin persönlich im Atelier begutachtet haben. Im geschützten Rahmen seiner Werkstatt spielte er jedenfalls auf die Schamhaftigkeit von Betrachter:innen an und ließ sie aus einem schweren Vorhang herausragen, wie eine zeitgenössische anonyme Fotografie zeigt. Man kann jedoch eher davon ausgehen, dass es Rodin gefiel, die Sensationslust der Massen mit seinem Ruf als wollüstiger Künstler – auch als Faun oder Gott Pan betitelt – und mit entsprechenden Kunsterzeugnissen zu unterhalten.

Wenn man tatsächlich auf eine Stimme von Rodins Zeitgenossen stößt, so handelt es sich meist um positive Bewertungen. Gustave Geffroy nennt sie beispielsweise in einem Brief an den Meister aus dem Jahre 1907: „l’adorable Iris“. Léon Maillard sieht die „Iris – messagère des dieux“ bei einer Führung durch Rodins Atelier. Er beschreibt sie in seinem Buch „Auguste Rodin, Statuaire, Études sur quelques artistes originaux” ausführlich und ist voll des Lobes über die Plastik. Auch der Bildhauer Aristide Maillol schwärmt für diese Bronze, die er sogar den übrigen Werken Rodins vorzieht. Die Pressestimmen im damals noch sehr viel prüderen Deutschland fielen etwas neutraler bis negativer aus.

Als die „Iris – messagère des dieux“ 1899 das erste Mal öffentlich präsentiert wurde, waren auch skandalträchtige Stücke wie der vielkritisierte Honoré de Balzac zu sehen. Rodin äußerte sich im Kontext seiner erotischen Zeichnungen kritisch über den großen Wirbel, der im Vorfeld um seine Ausstellungen entstand. Es sei, so äußerte er sich, „mitnichten so gemeint, dass man [seine] Zeichnungen mit Pauken und Trompeten ankündigen soll. Im Gegenteil, man muss sie vorsichtig beschützen, damit das Publikum nicht auf die Barrikaden geht.“

Resümierend kann über Rodins Plastiken und Skulpturen gesagt werden, dass sie entweder selbst Emotionen ausdrücken – durch den Gesichtsausdruck, die Haltung oder bzw. und die Oberflächengestaltung – oder aber selbst starke Emotionen hervorrufen, seien sie positiv oder gegenteilig. Mit meiner heutigen Erfahrung wäre ich beim ersten Anblick der „Iris – messagère des dieux“ sicher nicht mehr so entsetzt, wie ich es mit achtzehn Jahren und ohne kunsthistorische Kenntnisse war. Mittlerweile kann ich diese Plastik als Hymne an den weiblichen Körper und die kreative Fruchtbarkeit feiern – ohne den offensichtlich vorhandenen male gaze, den männlichen Blick, zu verleugnen. Unsere Gefühle zu Kunstwerken müssen eben nicht Schwarz oder Weiß sein, wir dürfen uns Grautöne erlauben.

Iris Haist hat diesen Text auf Deutsch verfasst.