Die Psychologie des Kunsterlebens

Hier bei Sculpture Network war 2025 das Jahr der Emotionen: Wir haben viel darüber gesprochen, was wir empfinden, wenn wir Kunst sehen. Nun wollen wir wissenschaftlich werden! Es gibt einen ganzen Forschungsbereich, der sich damit beschäftigt, wie unser Gehirn funktioniert, während wir Kunst betrachten.

Vor kurzem bin ich auf einen Artikel gestoßen, der sich auf wissenschaftlicher Grundlage mit unseren emotionalen Reaktionen auf Kunst befasst. Eine Forschergruppe warf die Frage auf, ob unsere Reaktionen bis zu einem gewissen Grad von universeller Natur sind. Zunächst war ich skeptisch: Ist die emotionale Reaktion auf ein bestimmtes Kunstwerk nicht zu individuell, um sie allgemeingültig zu machen? Schließlich hängt diese ja von vielen Faktoren ab: der momentanen Stimmung, individuellen Erfahrungen, der Persönlichkeit… Aber dann führte ich den Gedanken etwas weiter: Warum lösen bestimmte Kunstwerke bei Millionen unterschiedlichster Betrachter:innen offenbar ähnliche Emotionen aus? Warum empfinden wir alle das Lächeln der „Mona Lisa“ als rätselhaft? Warum verspüren so viele von uns diese besondere Sehnsucht, wenn wir Rodins „Kuss“ betrachten? Wir akzeptieren, dass auf Kunst emotional zu reagieren eine universelle Erfahrung ist. Gleichzeitig gehen wir davon aus, dass die Reaktion eines jeden Einzelnen vollkommen einmalig ist. Und das ist vermutlich auch so, da kein Mensch dem anderen gleicht. Aber unterscheiden sich unsere Emotionen wirklich so sehr voneinander?

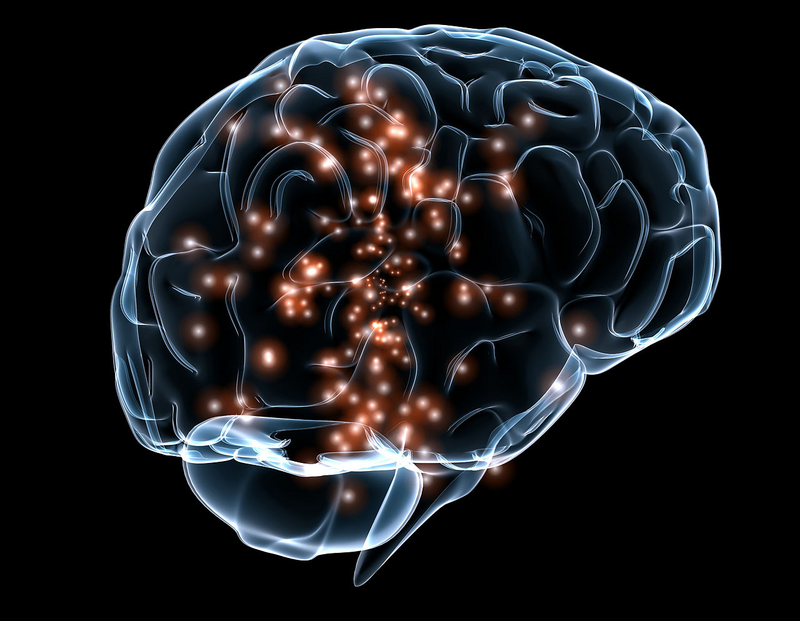

Diese Gedanken ließen mich nicht los, also habe ich mich etwas intensiver damit beschäftigt – und bin auf ein ganzes Forschungsgebiet gestoßen. Die Neuroästhetik nutzt wissenschaftliche Methoden aus den Neurowissenschaften, der Psychologie und anderen Disziplinen, um zu analysieren, was in unserem Gehirn passiert, wenn wir Kunst betrachten. Herauszufinden, welche Bereiche des Gehirns bei der Auseinandersetzung mit Kunst aktiviert werden, ist nur einer der möglichen Ansätze (interessanterweise scheint die Amygdala, die für emotionale Reaktionen zuständig ist, daran beteiligt zu sein). Die Forschung sucht nach Mustern in dem, was Menschen als ästhetisch ansprechend empfinden, oder, was noch wichtiger ist, danach, ob bestimmte Kunstwerke eine transformative Kraft auf die Betrachtenden haben können. Auf diesem Gebiet bewegt sich viel: In den letzten Jahren wurden zahlreiche Studien mit unterschiedlichen Ansätzen veröffentlicht. Ich habe mir zwei davon angesehen.

Das Museum als wissenschaftliches Spielfeld

Bei einem Besuch einer Kunstausstellung erwartet wohl kaum jemand, Teil eines wissenschaftlichen Experiments zu werden. Dennoch wurden in letzter Zeit zahlreiche Studien in Museen durchgeführt, um herauszufinden, wie Menschen auf Kunst in ihrer unmittelbaren Umgebung reagieren. Der Psychologe Matthew Pelowski von der Universität Wien hat zusammen mit seiner Kollegin Stephanie Miller und einem Forschungsteam ein Experiment entwickelt, um der Frage nachzugehen, ob es eine gemeinsame, unter uns Menschen geteilte Empfindung in Bezug auf Kunst gibt. Gibt es Aspekte unserer individuellen Kunsterfahrung, die weitaus universeller sind, als wir denken? Die Forschergruppe bat Besucher:innen des Albertina Museums in Wien, Fragen zu ihrem emotionalen Zustand vor und nach dem Besuch eines bestimmten Ausstellungsraums zu beantworten. Der Fragebogen umfasste sowohl Emotionen, die typischerweise mit Kunst in Verbindung gebracht werden, positive wie negative, als auch alltägliche Emotionen wie etwa Heiterkeit, Langeweile, Ekel, Erstaunen, Angst, Freude, Erleichterung und Verwunderung. Um unterschiedliche emotionale Erfahrungen zu ermöglichen, wurden die Räume im Vorfeld sorgfältig ausgewählt: In einem Raum fanden sich impressionistische Gemälde, in einem anderen abstrakte Gemälde von Gerhard Richter und in einem dritten große Collagen und Drucke von Anselm Kiefer. Durch die Einbeziehung sowohl figurativer als auch abstrakter Werke und verschiedener Sujets, die positive oder negative Emotionen hervorrufen sollten, hofften Pelowski, Miller und ihr Team auf ein breites Spektrum an unterschiedlichen Reaktionen. (Eine Randbemerkung von einer Laiin: Bedeutet diese Wahl an sich nicht schon, dass eine Art gemeinsamer Wahrnehmung vorhanden sein muss? So würde wohl niemand von uns ein impressionistisches Gemälde als verstörend oder ein Werk von Kiefer als heiter empfinden.) Die 345 Teilnehmer:innen des Experiments waren Menschen aus allen Gesellschaftsschichten: im Alter von 18 bis 87 Jahren, österreichische oder deutsche Staatsbürger:innen sowie internationale Tourist:innen. Die einzige Gemeinsamkeit, die sie teilten: Sie hatten sich alle entschlossen, an diesem Tag das Albertina Museum zu besuchen.

Wie zu erwarten war, fielen die individuellen Reaktionen der einzelnen Testpersonen sehr unterschiedlich aus. Einige verbrachten kaum eine halbe Minute in dem ihnen zugewiesenen Raum, andere ließen sich Zeit. Einige berichteten von starken Emotionen, andere zeigten sich eher unbeeindruckt. Am interessantesten war vielleicht, dass einige der Teilnehmer:innen nach ihrem Besuch von einer Veränderung ihrer Stimmung berichteten, während andere sich unberührt zeigten. Auf den ersten Blick könnte dies den Eindruck erwecken, dass die Antworten völlig willkürlich waren. Bei der Betrachtung der Ergebnisse der gesamten Gruppe stellten die Forscher:innen jedoch ein interessantes Muster fest: Es zeichneten sich fünf Profile ab, die jeweils mit einer bestimmten Reihe von Emotionen verbunden waren. Die Menschen konnten sich von den Kunstwerken abgestoßen oder überfordert fühlen, sie konnten sich wohlfühlen, sie konnten sich verändert fühlen, aber sie konnten ebenso gut auch gar nichts empfinden. Die Forscher:innen bezeichneten diese unterschiedlichen Profile als „klassisch-negativ“, „sozial-negativ“, „harmonisch“, „transformativ“ und als „oberflächlich/neutral“. So unterschiedlich die einzelnen Fragebögen der Teilnehmer:innen auch aussahen, es konnten alle einer dieser Gruppen zugeordnet werden. Dies führte das Forschungsteam zu der Einschätzung, dass bei unserer Interaktion mit Kunst tatsächlich Muster existieren.

An der Einzigartigkeit unserer Erfahrung ändert dies jedoch nichts. Als Individuen reagieren wir wohl alle unterschiedlich auf verschiedene Kunstwerke. Aber als Spezies scheinen wir einem Muster zu folgen. Was mich an den Ergebnissen der Studie am meisten beeindruckt hat, war, dass die Menschen in den negativen Gruppen oft von einem starken Gefühl der Sinnerfahrung und Transformation berichteten. Die Menschen mit dem Profil „oberflächlich/neutral“ berichteten von nur geringen Ausprägungen jeder Emotion und so gut wie keinem Gefühl der Transformation. Das sagt viel aus: Die Kraft der Kunst liegt in den starken Emotionen, die sie auslöst, seien sie nun positiv oder negativ.

Ein Museumsbesuch mit Elektroden auf dem Kopf

Wenn Sie glauben, es sei unorthodox, in einem Museum zu den eigenen Emotionen befragt zu werden, warten Sie, bis Sie von dem Experiment im Mauritshuis in Den Haag hören, wo Vermeers berühmtes Gemälde „Das Mädchen mit dem Perlenohrring“ beheimatet ist. Die Forscher:innen schickten ihre Testpersonen mit einer EEG-Haube und mobilen Eye-Tracking-Geräten durch die Ausstellung. So konnten sie die Gehirnaktivität messen und protokollieren, auf welche Elemente eines bestimmten Kunstwerks sich die Testpersonen in welcher Abfolge und für wie lange konzentrierten. Anschließend wurde eine MRT-Untersuchung durchgeführt, um festzustellen, welche spezifischen Bereiche im Gehirn dabei reagierten. Was man wissen wollte: Gibt es einen Unterschied in der emotionalen Reaktion, wenn das Original statt einer Reproduktion betrachtet wird? Welche neurologischen Prozesse laufen ab, wenn man sich in einem Museum mit Kunst beschäftigt?

Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, wurden den Testpersonen das Originalgemälde „Das Mädchen mit dem Perlenohrring“ und vier weitere Gemälde im Original sowie Poster derselben Werke in Originalgröße gezeigt. Durch die Auswertung der aus dem EEG, dem Eye-Tracking und dem MRT gewonnenen Daten konnte die Forschergruppe Einzelheiten über den jeweiligen emotionalen Zustand ihrer Testpersonen ableiten. Das EEG lässt nicht erkennen, welche Bereiche des Gehirns konkret beteiligt sind, sondern nur, ob die Aktivität in der rechten oder linken Gehirnhälfte stärker ausgeprägt ist. Eine Aktivität in der linken Gehirnhälfte weist auf den Wunsch hin, sich zu nähern; eine Aktivität in der rechten Gehirnhälfte auf den Wunsch, sich abzuwenden. Das bedeutet, unser Gehirn entscheidet innerhalb von Sekundenbruchteilen über den Impuls, sich mit einem Kunstwerk auseinandersetzen zu wollen oder es zu ignorieren. Im Fall des Gemäldes „Das Mädchen mit dem Perlenohrring“ zeigten die Messungen einen zehnmal höheren Drang, sich dem Originalgemälde zu nähern, als dies bei der Reproduktion der Fall war. Ähnliche Ergebnisse – wenn auch nicht ganz so stark ausgeprägt – konnten bei den anderen Gemälden beobachtet werden, die Teil der Studie waren. Aber da war noch etwas anderes, das die Teilnehmer:innen dazu veranlasste, vor dem „Mädchen“ zu verweilen: Die Auswertung der Blickbewegungen ergab, dass der Blick der Betrachter:innen (wie üblich beim Betrachten von Menschen) zunächst auf die Augen und Lippen fällt, danach aber auch auf den auffälligen Ohrring, der dem Gemälde seinen Namen gab. Die Betrachter:innen wandern mit ihren Blicken von den Augen zu den Lippen, zum Ohrring und wieder zurück, als wären sie in einer Endlosschleife gefangen. Je länger das Bild betrachtet wird, umso vertrauter wird es uns – und das menschliche Gehirn mag vertraute Dinge. Das ist einer der Gründe, warum die Reaktionen auf „Das Mädchen mit dem Perlenohrring“ so überwältigend positiv ausfallen.

Und jetzt? Haben wir die Sache mit der Kunst gelöst?

Was bedeutet das Ganze nun? Ist die Wissenschaft dabei, das komplexe Rätsel der menschlichen Interaktion mit der Kunst zu entschlüsseln? Vermutlich nicht. Die in diesem Artikel vorgestellten Studien haben ihre Grenzen: Zum einen berücksichtigen sie keine kulturellen Unterschiede. Würden die Ergebnisse anders ausfallen, wenn die Teilnehmenden mit Kunst aus einem anderen kulturellen Umfeld als ihrem eigenen konfrontiert würden? Und wie sieht es mit der Art und Weise aus, wie Emotionen beschrieben werden? Hat die Sprache einen Einfluss darauf, wie Emotionen ausgedrückt werden? In der vom Albertina Museum durchgeführten Studie kann davon ausgegangen werden, dass einige der Teilnehmer:innen in einer Sprache, die nicht ihre Muttersprache ist, zu ihren Emotionen befragt wurden – wie präzise sind diese Antworten?

Unter den Liebhaber:innen der Bildhauerkunst sticht eine Schwäche besonders hervor: Der Großteil der bislang durchgeführten Experimente im Bereich der Neuroästhetik basiert auf zweidimensionaler Kunst. Vielleicht liegt das daran, dass diese leichter zugänglich ist, vielleicht aber auch daran, dass Gemälde das Erste sind, was den Menschen in den Sinn kommt, wenn sie das Wort „Kunst“ hören. Ich frage mich, ob die emotionale Reaktion auf eine Skulptur oder, noch eindrucksvoller, auf Land Art, Lichtkunst oder alle Arten von Installationen anders, vielleicht sogar noch stärker wäre. Was passiert im menschlichen Gehirn, wenn es mit einer figürlichen Skulptur wie Michelangelos berühmtem „David“ konfrontiert wird? Oder mit den monumentalen Statuen der Vigeland-Installation im Frogner-Park in Oslo? Geht unsere Gehirnaktivität auf der linken Hälfte durch die Decke, weil wir nicht nur die Skulptur selbst wahrnehmen, sondern auch die uns vertraute menschliche Form?

Ich kann mir vorstellen, dass es unter den Kunstliebhaber:innen unterschiedliche Reaktionen auf diese Art von Forschung geben wird: Müssen wir alles erklären? Ist es notwendig, die genauen physiologischen und psychologischen Prozesse zu verstehen, um die Macht der Kunst zu würdigen? Zerstört das die Magie? Ich würde behaupten: Nein. Für mich schmälert die Erkenntnis, dass es eine Art von geteilter Wahrnehmung gibt, meine individuelle Erfahrung der Wahrnehmung keineswegs. Im Gegenteil, es gibt mir das Gefühl, meinen Mitmenschen näher zu sein, da ich weiß, dass es etwas Tiefes in uns gibt, das auf ähnliche Weise mitschwingt, wenn wir Kunst betrachten. Der Gedanke, dass die Art und Weise, wie wir von einem Gemälde oder einer Skulptur berührt werden, in gewisser Weise universell ist, schenkt mir ein tiefes Gefühl der Zugehörigkeit.

Wenn Sie mehr erfahren möchten, dann schauen Sie sich die in diesem Artikel verwendeten Quellen gerne selbst an:

Miller, Stephanie; Pelowski, Matthew et al. (2025): What Can Happen When We Look at Art?: An Exploratory Network Model and Latent Profile Analysis of Affective/Cognitive Aspects Underlying Shared, Supraordinate Responses to Museum Visual Art. Empirical Studies of the Arts, Vol. 43(2), pp. 827–876. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/02762374241292576

Mauritshuis, in collaboration with Neurensics and Neurofactor (2024): The unconscious emotions that art evokes. Neuroscience research into the impact of a museum visit. Final Report. https://www.mauritshuis.nl/media/soukluyo/report-neuro-mauritshuis-02102024_en.pdf

Dieser Artikel wurde von Sophie Fendel in Englisch verfasst.