Die Poesie der Bewegung: Sculpture Network Online Club „Bewegliche Skulpturen II“

Beim zweiten Abend des Sculpture Network Online Clubs, der sich kinetischer Kunst widmete, kamen drei Künstler:innen zusammen, deren Arbeiten nicht nur der Frage nachgehen, wie sich Skulpturen bewegen, sondern auch warum sie es tun sollten.

Die niederländische Kuratorin Anne Berk, Vorsitzende von Sculpture Network, moderierte den Abend, der damit begann, die Ursprünge der kinetischen Kunst zurückzuverfolgen: von den russischen Konstruktivisten, die Form und Bewegungslosigkeit voneinander emanzipierten, über László Moholy-Nagy und seine Licht-Raum-Modulatoren bis zur Gegenwart. Die drei teilnehmenden Künstler:innen – Bart Nijboer, Christina Sporrong und Willi Reiche – demonstrieren mit ihren Arbeiten, dass sich Bewegung in Skulpturen zu einer eigenen, vielfältigen Sprache entwickelt hat, die Handwerk, Technologie, Natur und Humor miteinander verbindet. Entstanden ist dabei keine einfache mechanische Choreografie, sondern eine tiefgehende Meditation über das Leben selbst.

Bart Nijboer: Der verborgene Rhythmus der Natur

Der Abend beginnt mit dem niederländischen Künstler Bart Nijboer, der auf dem Bildschirm inmitten der Ruhe seines Studios zu sehen ist. In seiner Videosequenz präsentiert er eine Reihe feinfühliger Arbeiten, die auf eine leise Art und Weise faszinieren – Maschinen, die atmen, pulsieren und sich in einem langsamen, bedachten Rhythmus wiegen. Die Faszination von Nijboers Werken liegt in den unsichtbaren Bewegungen der Natur. „Wenn die Natur wächst und sich entwickelt”, sagt er, „bewegt sie sich in einem Tempo, das wir nicht sehen können. Ich wollte etwas von diesen verborgenen Bewegungen offenlegen. “

Nijboers frühe Arbeiten, die von der Rinde, der äußeren Schicht der Bäume, inspiriert sind, machen die unendlich kleinen Veränderungen und Übergänge, die mit Wachstum einhergehen, spürbar. In Pollination Field etwa erheben sich kleine Metallstrukturen und verteilen sich wie Samen im Aufwind. Es wirkt, als würde ihre Aufwärtsbewegung die Schwerkraft in einer stillen Trotzreaktion umkehren. Wie Anne Berk feststellt, sind diese Arbeiten heiter und melancholisch zugleich. Sie fangen die zerbrechliche Schönheit einer natürlichen Welt ein, die langsam verschwindet. Nijboer räumt diese Spannung ein: Seine „Insekten-Skulpturen” symbolisieren sowohl die lebendige Kraft der Kommunikation als auch das stille Verschwinden von Arten. Die einzelnen Teile bewegen sich mit eindringlicher Anmut. „Es ist ein Tanz des Lebens – oder der letzte Tanz“, sagt der Künstler.

Nijboer absolvierte seine Ausbildung in Arnhem. In seiner künstlerischen Praxis verbindet er die Präzision eines Ingenieurs mit der Empfindsamkeit eines Poeten. In seinen Skulpturen stehen sich oft natürliche Formen und von Menschen geschaffene Konstruktionen gegenüber. Dabei offenbaren sie – wie er es nennt – „den Konflikt zwischen dem, was wir als Menschen schaffen, und dem, was in der Natur vorhanden ist“. Metall (sein bevorzugtes Material) erhält unter seinen Händen eine seltsam organische Wirkung: Es entstehen Formen, die atmen und auf Licht reagieren. In Lux-Aquipass (Light Catchers) erinnern spiralförmige Strukturen an rankende Tomatenpflanzen, die nach dem Sonnenlicht streben und nachts Schattenmuster projizieren. Natur und Maschine treffen in einer unmöglichen Mimikry aufeinander: Der Künstler ahmt nicht das Natürliche nach, sondern erinnert uns an unsere Entfernung davon.

Spätere Werke Nijboers wie die „Atmende Rüstung“ – ein Metalltorso, der sich durch langsame Atmung hebt und senkt – erinnern an Verwundbarkeit und Resilienz. Der Kontrast zwischen der Härte des Materials und der Zerbrechlichkeit des Körpers wird dabei zur Metapher für das angespannte Verhältnis der Menschheit zur Natur. „Es ist wie ein hohles Blatt, fragil und stark zugleich“, sagt Nijboer. Seine letzte Arbeit, die bald in seiner Heimatstadt Driebergen installiert wird, bringt diesen Dialog zu seinen Anfängen zurück: Wasser, Reflexion und der Zyklus von Wachsen und Wiederkehr. Für Nijboer ist Bewegung kein Spektakel, sondern Ausdruck von Ehrfurcht.

Christina Sporrong: Feuer, Stahl und das Schauspiel von Größe und Dimension

Wenn Bewegung bei Nijboer meditativ ist, ist sie bei Christina Sporrong aufrührerisch. Die schwedisch-amerikanische Künstlerin begrüßt das Publikum mit viel Humor und Energie. „Ich habe fast mein ganzes Leben in Amerika verbracht“, sagt sie und lacht. „Dort ist einfach alles viel größer.“ Tatsächlich agieren ihre Skulpturen auf dem Niveau einer großformatigen Performance. Durch die Verbindung von Ingenieurarbeit, Theater und Pyrotechnik entstehen dabei atemberaubende, immersive Erlebnisse. In Sporrongs Welt atmet die Kunst buchstäblich Feuer.

Mit ihrer ersten großen kinetischen Installation Cage Pulse Jets verwandelt sie industrielle Technologie in eine Klangskulptur. In einem riesigen Vogelkäfig stellte sie fünf selbstgebaute Pulse-Jet-Triebwerke auf, die jeweils auf einen anderen Ton eingestellt und gestimmt waren. Das Publikum konnte die Triebwerke aktivieren und so eine kollektive Komposition aus Licht, Klang und Vibration orchestrieren. „Es war kakophonisch“, erinnert sich die Künstlerin, „aber auf eine Art und Weise war eine Melodie darin.“ Das Projekt, das bei den Festivals Glastonbury und Burning Man gezeigt wurde, fängt die Urfreude an Geräuschen ein – ein ekstatisches Verschmelzen von Gefahr und Spiel.

Die Künstlerin würdigt die Burning Man-Community als Katalysator und Impulsgeber für ihre großformatigen Arbeiten. „Das ist nicht einfach nur ein Festival“, erklärt sie, „es ist eine Zusammenkunft von Menschen, die Kunst bewirken.“ Dank des Stipendienprogramms von Burning Man konnte Sporrong monumentale Projekte wie The Flybrary (2019) realisieren. Dabei wurde ein zwölf Meter hoher Kopf zu einer öffentlichen Bibliothek. Besucher:innen konnten in das Innere der Konstruktion klettern und in hunderten gespendeter Bücher lesen, während vogelähnliche Bücher aus Metall aus dem offenen Schädel herausfliegen. Inmitten der Geräusche und des Staubs der Mojave-Wüste bot das Werk eine Zuflucht für die eigenen Gedanken. „Da war diese Stille“, erinnert sich Sporrong. „Die Menschen gingen hinein und begannen zu lesen. Es war wunderschön.”

Ebenso prägnant ist auch ihr Projekt Tarantula: eine riesige Spinne aus geschmiedetem Stahl mit interaktiver Beleuchtung, die auf Klang reagiert – eine Verschmelzung von natürlicher Bewegung und elektronischem Rhythmus. Sporrongs neueste Arbeit in Südschweden ist hingegen wieder ein Blick nach innen. Inspiriert von verfallenen Bäumen und der langsamen Metamorphose des Waldlebens, widmet sie sich nun der „gestoppten Bewegung“, der Illusion von Bewegung in der Reglosigkeit. Während ihrer bevorstehenden Künstlerinnen-Residenz in Skåne wird sie dieses Thema auch für andere zugänglich machen. Die Residenz bietet Zugang zu einer Schmiede, einem Studio und zu freien offenen Flächen für Künstlerinnen, die mit unkonventionellen Materialien arbeiten. „Ich liebe große Dimensionen“, gibt Sporrong zu, „weil sie einen zwingen, sich mit ihnen zu beschäftigen. Du kannst nicht einfach so daran vorbeigehen.“

Willi Reiche: Maschinen mit Seele

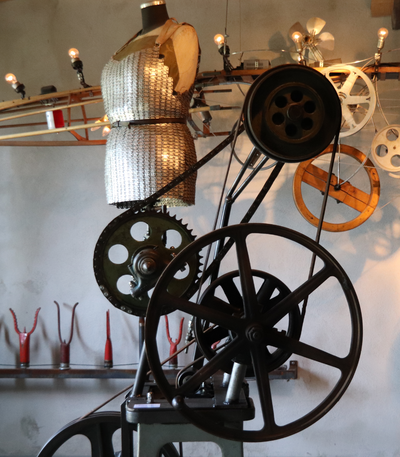

Der Abend endet in Deutschland, in der Kunstmaschinenhalle von Willi Reiche, einer industriellen Kathedrale, die 100 kinetische Konstruktionen beherbergt. In drei Kurzfilmen entführt uns der Künstler in seine Welt des mechanischen Humors und der poetischen Absurdität, in der Bewegung zur Metapher wird. „Hier geht es nicht um Produktivität“, sagt Reiche, „sondern um Ästhetik. Meine Maschinen erwecken ausrangierte Objekte zu neuem Leben.“

Reiches Skulpturen sind aus Fundstücken wie Getrieben, Riemenscheiben, Umlenkrollen, Transportbändern und Fahrradteilen konstruiert und tragen die Patina und die Gebrauchsspuren der Zeit. Sie sind eine Archäologie der Bewegung und zugleich industrielle sowie mechanische Erinnerungen. In seiner bei der NordArt ausgestellten Serie Twelve Aspects of Human Existence interpretiert Reiche verschiedene Lebensabschnitte durch kinetische Formen. Wiegen, die schaukeln, Räder, die sich drehen, Lampen, die kreiseln – ein humorvolles Echo menschlicher Erfahrungen. „Die Betrachtenden erkennen etwas von sich selbst“, erklärt der Künstler. „Objekte, die ihre Großeltern früher benutzt haben. Dieser Augenblick des Wiedererkennens ist eine Freude für mich.“

Anders als bei modernen Technologien, die digital und daher unsichtbar sind, zeigen Reiches Maschinen ihre Funktionen mit entwaffnender Ehrlichkeit. Kurbeln, Nocken und Gegengewichte sind sichtbar; nichts ist verborgen. „Ich mag Dinge, die sich bewegen und es eigentlich nicht sollten“, sagt er und lächelt. Sein Nusa – Der Lichtkegel ist eine rotierende Leuchtstruktur, die aus mehr als 100 Glühbirnen unterschiedlicher Stärke besteht. Das Werk, das zunächst in der Hornbach-Kunstserie vorgestellt wurde, verkörpert das Spielerische, das allen Arbeiten des Künstlers zugrunde liegt: echte Handwerkskunst, gepaart mit kindlichem Staunen.

Reiche bezeichnet sich selbst als „Tüftler des Nutzlosen“, doch seine Maschinen summen und brummen voller Bedeutung. Sie erinnern uns an eine Zeit, in der Technologie noch sichtbar, verständlich und greifbar war. Anne Berk weist auf die Sehnsucht nach einer Epoche hin, in der die Menschen die Mechanismen, die ihre Welt antrieben, noch verstehen konnten. Reiche stimmt ihr zu: „Heutzutage ist die Technologie verborgen. Du kannst sie nicht reparieren. Meine Maschinen zeigen, wie sich Dinge bewegen – und das ist etwas, das Freude bringt.“

Skulpturen in Bewegung – und im Gespräch

Abgesehen von der Bewegung, die sie als Prinzip in ihren Arbeiten einsetzen, verbindet die drei Künstler:innen ihre gemeinsame Faszination und Begeisterung für Transformation. Für Nijboer ist es das unsichtbare Wachsen der Natur, für Sporrong die Umwandlung von Energie in Erfahrungen und für Reiche die Neubelebung vergessener Materialien. Auf ihre eigene Art und Weise testen alle drei Grenzen aus – zwischen Natürlichem und Mechanischem, zwischen Skulptur und Performance, zwischen Stille und Zeit.

Am Ende des Abends scheint es, als habe die Bewegung nicht aufgehört, sondern sich lediglich in eine andere Intensität verlagert. Wie Anne Berk zu Beginn sagte, bleibt die Frage: Warum wollen wir eigentlich, dass sich Skulpturen bewegen? Vielleicht, weil uns Bewegung mehr als jede andere Geste daran erinnert, dass wir leben.

Der Veranstaltungsbericht wurde mithilfe von ChatGPT auf Englisch verfasst und anschließend von unserem Redaktionsteam redigiert.